Лекция 3

Тема 3. Дифференциальный усилитель

3.1 Особенности УПТ

УПТ служат для усиления сколь угодно

медленно-изменяющихся сигналов, включая сигналы с частотой ω

= 0.

Особенности УПТ:

-

необходимость согласования потенциалов;

Так как сигнал может содержать постоянную

составляющую, нельзя применять в качестве связи реактивные элементы

(конденсаторы, индуктивности, трансформаторы), поэтому необходимо согласовывать

потенциалы в разных частях схемы (между каскадами, с генератором входных сигналов,

с нагрузкой).

-

явление дрейфа напряжения в УПТ.

Дрейфом нуля

называется наличие ложного выходного

сигнала при закороченном входе (Uвх = 0).

Дрейфом выходного

напряжения называется изменение величины Uвых

при неизменном Uвх, оценивающееся изменением

за сутки.

Причины возникновения дрейфа напряжения:

-

нестабильность источников питания;

-

старение элементов схемы;

-

изменение параметров транзисторов (из-за изменения инжекционных свойств);

-

температурная зависимость.

Способы уменьшения дрейфа в УПТ:

-

стабилизированные источники питания;

- отрицательная

обратная связь (ООС);

- термостабилизация и термокомпенсация;

-

МДМ (модуляция-демодуляция) усилителей с преобразованием;

-

специальные схемы УПТ с ограниченной нестабильностью.

Наибольшая нестабильность вызывается

температурным дрейфом, связанным с изменением Iко,

β. Поэтому предпочтительнее кремниевые

транзисторы, т.к. тепловой ток кремниевых транзисторов меньше теплового тока

германиевых. В схемах термостабилизации используется

ООС, а схемах для термокомпенсации используются

терморезисторы, стабилитроны и выпрямительные диоды.

3.2 Дифференциальный усилитель

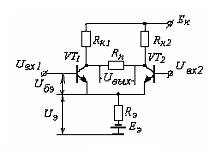

Дифференциальный усилитель (рис.3.1)

усиливает разность входных сигналов, которая называется дифференциальным сигналом.

Строится на биполярных или полевых транзисторах.

ДУ представляет собой

параллельно-балансный каскад – два УПТ с общей эмиттерной

нагрузкой Rэ, т.е. сбалансированный

мост. Плечи моста: Rк1

= Rк2 и транзисторы VT1

и VT2, которые должны быть идентичны.

В одну диагональ включено питание, в

другую – нагрузка Rн. Питание каскада

осуществляется от двух источников Eк = Eэ, т.е. суммарное напряжение питания Еп = Ек + Еэ.

Рисунок 3.1 – Схема дифференциального усилителя

С помощью Еэ

уменьшается потенциал эмиттеров VT1 и VT2 относительно общей точки,

при этом отпадает необходимость согласования потенциалов.

На отдельных транзисторах трудно получить

абсолютную симметрию, поэтому качественные ДУ строятся на интегральных

микросхемах.

3.2.1 Режимы работы ДУ

Существуют следующие режимы работы ДУ:

а)

режим покоя (источники входных сигналов закорочены на землю);

Uвх1 = Uвх2 = 0, следовательно, Uбэ1 = Uбэ2 = - Uэ.

В

свою очередь Uэ = - Еэ + (Iэ1 + Iэ2)Rэ < 0,

тогда можно сделать вывод, что Uбэ1 = Uбэ2 > 0.

Оба транзистора работают в активном режиме. Текут токи

покоя Ik1 = Ik2 >0,

которые создают на Rк1 и Rк2 одинаковое падение

напряжения, следовательно, Uk1 = Uk2 и Uвых = Uk1 – Uk2 = 0.

Достоинства схемы в режиме покоя:

-

не нужен источник компенсирующей ЭДС для согласования потенциалов;

- отсутствие дрейф нуля.

Например, рассмотрим дрейф от

нестабильности напряжения питания.

Допустим,

увеличилось Ек, очевидно увеличиваются

токи коллекторов Ik1 = Ik2,

напряжения коллекторов изменятся на одну и ту же величину ∆Uk1 = ∆Uk2 и

∆Uвых = 0.

б)

режим с входными сигналами;

Сигнал

можно подавать тремя способами:

1.

Входной сигнал подан между базами (рис.3.2), ес>0.

Рисунок 3.2 - Фрагмент схемы ДУ при подаче сигнала на

два входа

Тогда

Uвх1 = ес/2, Uвх1 = -ес/2.

Приращения токов коллектора ∆Ik1 = -∆Ik2,

приращения напряжений ∆Uk1 = -∆Uk2,

![]()

Изменение тока коллектора вызывает

изменение тока эмиттера ∆Iэ1 =

-∆Iэ2, общий

ток эмиттера

Iэ = Iэ1 + Iэ2,

следовательно,

![]()

Ток эмиттера постоянный, Uэ = const, ∆Uэ = 0.

2.

Если сигнал подается на один из входов ДУ, а другой вход заземляется, то входы

называются дифференциальными (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Фрагмент схемы ДУ с одним входом

![]()

Iэ1 + Iэ2 = const - ток

эмиттера постоянный за счет обратной связи по постоянной составляющей.

Следовательно, ∆Iэ2 =

-∆Iэ1, ∆Iк2 =

-∆Iк1, ∆Uк2 =

-∆Uэ1,

![]()

3)

сигналы поданы на оба входа ес1 и ес2 от двух независимых

источников (рис.3.4).

Рисунок 3.4 - Фрагмент схемы ДУ с двумя входами

Здесь справедлив принцип суперпозиции.

![]()

где

K – коэффициент усиления ДУ.

Если выходной сигнал снимается между

коллекторами, то выход называется симметричным. А

если с одного из коллекторов, то несимметричным.

3.3 Основные параметры ОУ

Операционный усилитель – универсальный усилитель постоянного тока (УПТ) с

дифференциальным входом и однотактным выходом.

Идеальный ОУ имеет следующие параметры:

-

коэффициент усиления по напряжению KU → ∞;

-

входное сопротивление Rвх → ∞;

-

выходное сопротивление Rвых → 0.

Такие характеристики позволяют применять

глубокую обратную связь (ОС) и свойства ОУ определяются только параметрами

элементов цепи ОС. Используя различные ОС, можно осуществлять различные

математические операции. Поэтому усилители были названы операционными.

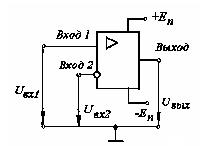

Условное обозначение ОУ приведено на (рис.3.5).

вход

1 – неинвертирующий вход, т.е. выходной сигнал

совпадает по фазе с входным;

вход

2 – инвертирующий вход, т.е. выходной сигнал в противофазе с входным;

выход

– однотактный;

+Еп и ‑Еп

–‑ выводы двух источников питания Еп.

Рисунок 3.5 – Условное обозначение ОУ

Реальные ОУ имеют дополнительные выводы для подключения внешних

цепей частотной коррекции, формирующих требуемый вид АЧХ усилителя.

Основные параметры ОУ:

![]() а) коэффициент усиления дифференциального сигнала (до 105)

а) коэффициент усиления дифференциального сигнала (до 105)

![]()

б) коэффициент ослабления синфазного сигнала (10-3 – 10-5)

![]()

в)

коэффициент ослабления синфазного сигнала ОУ в децибелах (80 – 100дБ)

г)

входное сопротивление Rвх обычно порядка (0,4

– 1) МОм;

д)

выходное сопротивление Rвых = 20 ¸2 кОм;

е)

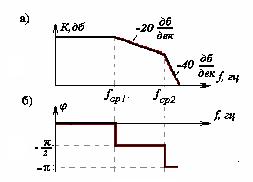

АЧХ – K = F(f) – зависимость коэффициента усиления от частоты

(линеаризованная характеристика в логарифмическом масштабе – диаграмма Боде)

приведена на (рис.3.6,а).

Рисунок 3.6 – ЛАЧХ и ФЧХ ОУ

АЧХ

ОУ представляет суммарную АЧХ отдельных каскадов. Изменение частоты в десять

раз (на декаду) приводит к уменьшению коэффициента усиления по напряжению в

десять раз, (т.е. на минус 20 дБ). Двухкаскадный ОУ имеет два излома АЧХ

(каждый каскад вносит один излом);

ж)

фазочастотная характеристика (ФЧХ) ОУ – зависимость

фазы сигнала от частоты φ = F(f) (рис.3.6,б).

Каждый каскад на высоких частотах вносит фазовый сдвиг, равный минус π/2. ФЧХ запаздывает на n ∙ π/2, где n – число каскадов

ОУ.

Для стабилизации работы ОУ требуется

коррекция АЧХ и ФЧХ.

з) fT ‑ частота единичного усиления (среза), т.е.

частота, при которой К = 1;

и)

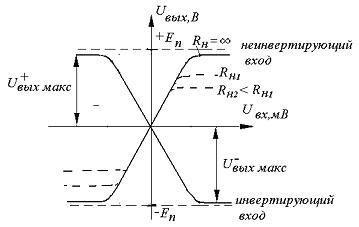

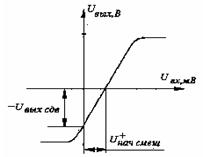

амплитудная характеристика или передаточная характеристика ОУ – зависимость

выходного напряжения от входного Uвых

= f(Uвх)

приведена на (рис.3.7). Обычно

Uвыхmax = (Еп

– 1) В.

Рисунок 3.7 – Амплитудная характеристика ОУ

к)

если при Uвх = 0 также и Uвых = 0, имеет место баланс ОУ.

В реальных ОУ внутри схемы может иметь

место разбаланс, из-за которого появляется Uвыхсдв ≠ 0 при Uвх

= 0 (рис.3.8).

л)

Uвх смещения нуля или начальное смещение ‑

это постоянное напряжение, подаваемое на один из входов, чтобы выходное

напряжение стало равным нулю. (рис.8.4). Оно примерно равно 1...3 мВ;

н)

разность входных токов Iвхсдв

= Iб1 – Iб2 = 5…50

нА;

м)

диапазон допустимых синфазных напряжений – это максимальное одинаковое

напряжение на обоих входах, чтобы ОУ не вошел в насыщение или отсечку – 3…13 В;

Рисунок 3.8 – Разбаланс ОУ

н)

скорость нарастания выходного напряжения при подаче на вход единичного скачка

(1В), примерно равна 0,1…10 В/мкс (кривая разгона).

3.3.1 Внешние цепи

В операционных усилителях используются

внешние цепи:

-

цепи коррекции частотной характеристики – частотно-зависимые RC-цепи;

-

цепи балансировки для установки нулевого напряжения на выходе при нулевом

входном;

-

цепи защиты:

1) от пробоя на входе при высоком входном

напряжении. При входном дифференциальном напряжении, когда оно больше

напряжения отпирания диода, диоды

отпираются и закорачивают вход ДУ, защищая его (рис.3.9,а);

Рисунок 3.9 – Цепи защиты ОУ

2) от

короткого замыкания на выходе включается последовательно резистор примерно 400 Ом

(рис.3.9,б);

3) от переполюсовки источника питания (рис.3.9,в), при

неправильной полярности включения;

4) от перенапряжения источника питания (рис.3.9,г);

- цепи

обратной связи.

Обычно в ОУ используется отрицательная

обратная связь, т.к. без нее даже при Uвх диф

= 0 коэффициент усиления стремится к бесконечности и Uвых

может достичь предельного значения.

Отрицательная обратная связь (ООС)

позволяет:

- создать

схему с заданными функциями;

- достичь

нужного коэффициента усиления;

- повысить

стабильность и устойчивость схемы;

- добиться

необходимых Rвх и Rвых;

- уменьшить

линейные и нелинейные искажения.