Лекция 2

Тема 2. Типовые усилительные каскады

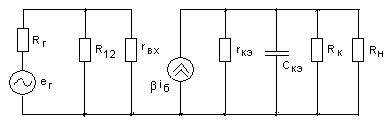

2.1 Эквивалентная

схема усилителя с ОЭ

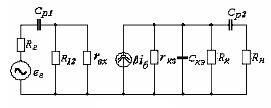

Для анализа и расчета усилителей

используются эквивалентные схемы. Представим схему усилителя с ОЭ (рис.2.1).

Рисунок 2.1 – Схема усилителя с ОЭ

Обычно источник питания Eк выбирается

так, чтобы падение напряжения на нем от переменной составляющей было намного

меньше, чем падение напряжения на остальных элементах усилителя. Тогда

внутренним сопротивлением Eк можно пренебречь. Сопротивление

делителя напряжения равно

![]()

Транзистор можно представить в виде его

эквивалентной схемы.

В схеме транзистора пренебрегаем:

а) диффузионной емкостью эмиттерного перехода Сбэ,

т. к. его емкостное сопротивление намного больше, чем rэ –

дифференциальное сопротивление ЭП

![]()

где

φТ – температурный потенциал p-n перехода,

φТ = 25мВ при комнатной температуре.

б)

Rэ, Сэ – сопротивлением и емкостью в эмиттерной цепи.

Барьерная

емкость коллекторного перехода увеличивается, а дифференциальное сопротивление

уменьшается по сравнению со схемой с ОБ

![]()

Учитывая вышесказанное и, что ![]() , получаем эквивалентную

схему усилителя (рис.2.2) для всего диапазона частот.

, получаем эквивалентную

схему усилителя (рис.2.2) для всего диапазона частот.

Рисунок 2.2 – Эквивалентная схема усилителя с ОЭ для

всего диапазона частот

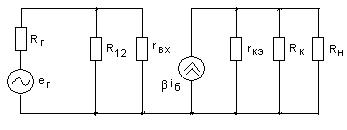

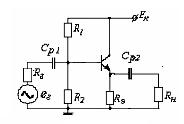

2.1.1 Эквивалентная схема усилителя с ОЭ для средних

частот

На средних частотах коэффициент усиления

усилителя К0 имеет

максимальное значение и фазовый сдвиг j = 0, так как на них емкости схемы не влияют.

Действительно, разделительная емкость Ср1 большая,

ее емкостное сопротивление Хср1 << R12, rвх,

включенное последовательно с R12, rвх, мало для средних частот, аналогично для Ср2 Хср1 << RН, Rk. Пренебрегаем Ср1 и Ср2.

Барьерная емкость Скэ мала, ее емкостное

сопротивление велико и включено

параллельно выходу. Поэтому Скэ тоже можно пренебречь. Из схемы

(рис.2.2) получим схему для средних частот, в которой будут

отсутствовать все емкости (рис.2.3).

Рисунок 2.3 – Эквивалентная схема усилителя с ОЭ для

средних частот

Определим основные параметры усилителя Rвх, Rвых, KI, KU, Kp. Входное сопротивление усилителя Rвх = R12II rвх. Так как R12 >>rвх, то ![]() .

.

Выходное

сопротивление Rвых = rкэII Rk. Так как rкэ>>Rk,

то Rвых

≈ Rk.

Коэффициент усиления по напряжению

![]()

Учитывая, что Rн >>Rk, rкэ>>Rk и R12>>Rвх и,

пренебрегая Rн, rкэ и R12, получим:

-

коэффициент усиления по напряжению

![]()

-

коэффициент усиления по току

![]()

- коэффициент усиления по мощности

![]()

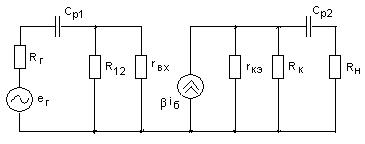

2.1.2 Эквивалентная схема усилителя с ОЭ для низких

частот

На низких частотах коэффициент усиления уменьшается,

т.к. сказывается влияние Ср1

и Ср2.

Рисунок 2.4 – Эквивалентная схема УНЧ с ОЭ для низких

частот

Емкостное

сопротивление Хср1и Хср2 увеличивается с уменьшением

частоты и становится соизмеримым с Rвх и Rг. Хскэ также растет, но оно включено

параллельно выходу и его влияние еще меньше, чем на средних частотах. На

эквивалентной схеме (рис.2.2) для НЧ будет отсутствовать только Скэ (рис.2.4).

Дополнительные частотные искажения на НЧ

вносит цепь термостабилизации при неправильном выборе Сэ.

![]()

где

Ко – коэффициент усиления на средних частотах; Мн ‑

коэффициент частотных искажений Мн = Мн1 ∙ Мн2

∙.. Мнi.

где

τн – постоянная времени перезаряда емкости.

Для конденсаторов Ср1, Ср2 и Сэ

постоянные времени соответственно равны:

![]()

2.1.3 Эквивалентная схема усилителя с ОЭ для высоких

частот

В области высоких частот все емкостные

сопротивления уменьшаются, емкостные сопротивления разделительных конденсаторов

Хср1 и Хср2, соединенные последовательно, не влияют, а Хскэ,

соединенное параллельно, уменьшается и шунтирует Rн. Следовательно,

уменьшается коэффициент усиления каскада. На эквивалентной схеме (рис.2.2) для

ВЧ будут отсутствовать Ср1 и

Ср2 (рис.2.5).

Рисунок 2.5 – Эквивалентная схема УНЧ с ОЭ для высоких

частот

Коэффициент усиления на верхних частотах

![]()

где

![]() из-за зависимости коэффициента передачи тока β от

частоты ω.

из-за зависимости коэффициента передачи тока β от

частоты ω.

В общем виде коэффициент усиления

Таким образом, усилительный каскад с ОЭ:

–

имеет большой коэффициент усиления по напряжению и по току;

– rвх < rвых, rвх -

единицы кОм; rвых - десятки кОм;

–

полоса пропускания уже, чем в схеме с ОБ, так как барьерная емкость в схеме

с ОЭ больше, чем в схеме с ОБ;

–

фазовый сдвиг φ = π в диапазоне низких частот.

Применяется

в схемах, где недопустимы нелинейные искажения, например, в каскадах

предварительного усиления.

2.2 Усилитель с ОБ

Усилитель с общей базой работает в классе

А (рис.2.6). Eэ и Rэ служат для задания тока эмиттера Iэ

в режиме покоя, Rк – для снятия выходного сигнала; Ср1

и Ср2 ‑ разделительные

емкости.

Основные

параметры:

коэффициент

усиления по напряжению

![]()

коэффициент

усиления по току

![]()

коэффициент

усиления по мощности

![]()

входное

сопротивление

![]()

выходное

сопротивление Rвых = rk II Rk II Rн ≈ Rk , фазовый сдвиг j=0.

Рисунок 2.6 – Схема усилителя с ОБ

Особенности

схемы:

а)

коэффициент усиления по току КI << КU;

б)

мало Rвх (сотни Ом) и большое Rвых (сотни кОм);

в)

шире частотный диапазон;

г)

малы нелинейные искажения;

Схема

применяется:

а)

в стабилизаторах тока;

б)

при необходимости большего частотного диапазона, т.к. частотный диапазон

усиления шире, чем с ОЭ;

в)

для усиления импульсных сигналов и др.

2.3 Эмиттерный повторитель

Эмиттерный повторитель (ЭП) – это схема с

ОК (рис.2.7). Отсутствие Rк приводит к схеме с ОК и 100% последовательной ООС по

напряжению. Нагрузка Rэ, служащая для снятия выходного

сигнала, включена в цепь эмиттера. Резисторы R1 и R2 служат для создания смещения на базу.

Рисунок 2.7 – Схема ЭП

Все выходное напряжение введено

последовательно во входную цепь и вычитается из входного сигнала Uбэ = Uвх - Uвых, т.е.

имеет место 100% последовательной отрицательная обратная связь по напряжению.

Увеличение положительной полуволны

переменного Uвх приводит к увеличению Iэ и,

следовательно, к увеличению Uвых, что говорит о совпадении фаз.

Таким образом, ЭП входной сигнал не инвертирует.

Основные параметры схемы:

а)

коэффициент усиления по напряжению

![]()

б)

коэффициент усиления по току KI = Iвых/Iвх = 1 + β

– сотни единиц;

в)

коэффициент усиления по мощности Kp = KU KI – сотни единиц;

г)

входное сопротивление ![]() – сотни

кОм;

– сотни

кОм;

д)

выходное сопротивление![]() – единицы сотен Ом;

– единицы сотен Ом;

е)

фазовый сдвиг j=0.

Особенности схемы:

а)

коэффициент усиления по току КI >>1 и по мощности Кр

>1;

б)

нет усиления по напряжению КU ![]() 1, выходное напряжение повторяет входное и по

величине и по фазе;

1, выходное напряжение повторяет входное и по

величине и по фазе;

в)

большое Rвх (сотни кОм) и мало Rвых (сотни Ом) ;

г)

шире динамический диапазон усиливаемых сигналов, так как уменьшаются нелинейные

искажения;

д)

меньше коэффициент частотных искажений, т.е. шире полоса пропускания.

Эмиттерный

повторитель используется для:

- согласования схем с высоким выходным сопротивлением со

схемами с низким входным сопротивлением;

- увеличения

входного сопротивления последующей схемы;

-

усиления тока и мощности.

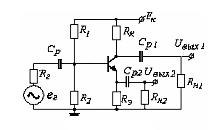

2.4 Фазоинверсный каскад

Фазоинверсный или каскад с разделенной

нагрузкой (рис.2.8) имеет две нагрузки Rн1 и Rн2.

Резистор Rк служит для снятия

выходного сигнала Uвых1 (транзистор по этому выходу включен по схеме

с ОЭ), Rэ ‑ для снятия выходного сигнала Uвых2 (транзистор

включен по схеме с ОК).

Рисунок 2.8 – Схема каскада с разделенной нагрузкой

Коэффициент усиления Uвых1

![]()

Коэффициент усиления Uвых2

![]()

Обычно снимаются одинаковые сигналы по

амплитуде, но противоположные по фазе.

Для равенства Uвых1 = Uвых2

необходимо выполнение условия Rk = Rэ.

2.5 Выходные каскады усилителей

Выходные каскады – это усилители мощности.

Они служат для получения максимальной мощности в нагрузке при максимально

возможном КПД и минимальных нелинейных искажениях.

В микроэлектронике класс А обычно

используется редко из-за низкого КПД. Более популярны двухтактные усилители

класса В и АВ.

Рассмотрим простейшую двухтактную схему

усилителя класса В на комплементарных транзисторах (рис.2.9).

Рисунок 2.9 – Схема 2-х тактного усилителя класса В

Транзистор VT1 – n-p-n, VT2

– p-n-p –типа.

Нагрузка Rн включена в

эмиттерной цепи, т.е. транзистор включен по схеме с ОК, следовательно, этот ЭП

дает большое усиление по мощности, обусловленное высоким коэффициентом усиления

тока.

В режиме покоя оба транзистора закрыты,

т.к. Uбэ = 0 (класс В).

При подаче положительной полуволны

переменного напряжения VT1 – открывается, VT2 –

закрывается. Течет ток от +Е1 ‑ кэ1 ‑ Rн

‑ – Е1.

При подаче отрицательной полуволны

переменного напряжения VT1 – закрывается, VT2 –

открывается. Течет ток от +Е2 ‑ Rн ‑ эк2 ‑

– Е2.

Таким образом, схема работает в два такта:

в первом такте открыт VT1, во

втором ‑ VT2, т.е. на выходе усилителя образуется биполярный

сигнал. Коэффициент усиления по мощности Kp = Iэ/Iб = β

+ 1.

Но недостаток схемы в том, что она имеет высокий коэффициент нелинейных искажений Кн.

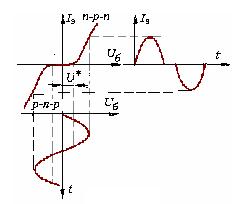

На (рис.2.10) приведена совмещенная передаточная характеристика Iэ = f (Uб).

Рисунок 2.10 – Совмещенная переходная характеристика

усилителя

Длительность положительной и отрицательной

полуволн на выходе меньше полупериода сигнала (часть синусоиды не усиливается).

Выходной ток Iэ носит импульсный характер, т.е. имеет большое число

высших гармоник в своем спектре. Это особенно существенно при малых Uвх,

соизмеримых с U*.

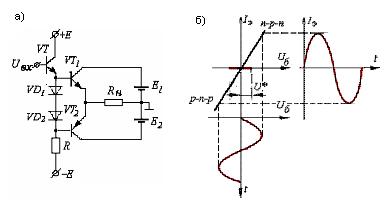

Для устранения нелинейных искажений

вводится раздельное смещение на базы транзисторов (рис.2.11,а). На диодах VD1

и VD2 создается падение напряжения U*, которое смещает рабочую точку

транзистора VТ1 влево и VT2 – вправо от начала координат

(рис.2.11,б). Характеристика передачи будет представлять прямую линию.

Следовательно, уменьшатся нелинейные искажения. Эти диоды всегда открыты, так

как суммарное напряжение источников питания Е1 + Е2

всегда больше, чем входной сигнал.

Рисунок 2.11 – Усилитель мощности с раздельным

смешением