Тема 1. Классы усиления и обратные

связи в усилителях

1.1 Классы усиления усилителя

Различают 5 классов усиления: А, В, АВ, С,

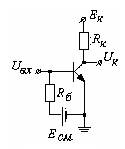

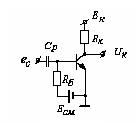

Д. Рассмотрим их на примере усилителя, показанного на (рис.1.1).

Рисунок 1.1 – Усилитель с ОЭ

1.1.1 Класс усиления А

Начальная рабочая точка (р.т.) А выбирается

на середине линейного участка сквозной динамической характеристики (СДХ) iк

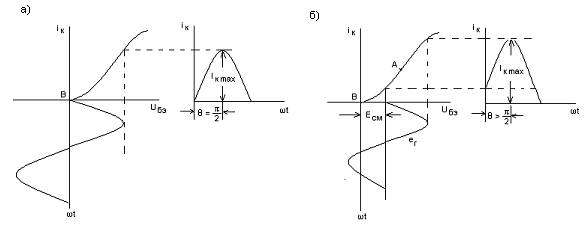

= f(eг) (рис.1.2,а).

Рисунок 1.2 – Режим усиления класса

А

Для задания р.т. на базу транзистора

подается смещение Есм. Допустим, на вход подан сигнал Uвх = Егм

sinωt (рис.1.2 .б).

Тогда

Uбэ = Есм

+ Егм sinωt.

На (рис.1.2,в) показано изменение тока

коллектора, на (рис.2.2,г) – IкRк,

а на (рис.2.2,д) – изменение напряжение на выходе Uк = Ек

‑ IкRк.

Ток коллектора носит непрерывный характер.

Входной сигнал должен быть таким, чтобы крайние положения рабочей точки не

выходили за пределы линейного участка СДХ, т.е. за MN .

Следует обратить внимание

на то, что ток коллектора совпадает по фазе с входным сигналом, выходное напряжение

в противофазе с входным.

В классе А низкий Кн (коэффициент нелинейных искажений),

но и низкий к.п.д.

η = 0,4.

Класс А

применяется:

– в каскадах предварительного усиления;

– в предоконечных каскадах;

– в RC-генераторах синусоидального напряжения;

– в любой схеме, где недопустимы

нелинейные искажения.

1.1.2 Класс усиления B

Начальная р.т. B

выбирается в точке запирания транзистора. Напряжение источника смещения Есм отсутствует. Ток коллектора носит

импульсный характер. Угол, при котором ток коллектора максимальный Ikmax, называется углом отсечки

q. При идеальном режиме,

т.е. при прямолинейном характере СДХ ток покоя коллектора равен нулю, q = 90°.

Рисунок 1.3 – Режимы усиления: а - класса В; б – класса АВ

Этот режим характеризуется высоким к.п.д. η = 0.7 (постоянная составляющая

значительно меньше переменной), но и высоким Кн (коэффициентом нелинейных искажений).

1.1.3 Класс усиления АB

Режим класса АВ является промежуточным

между А и В

(рис.2.3,б). Начальная р.т. выбирается между точками А

и В СДХ путем подачи смещения Есм на

базу. Угол отсечки тока коллектора q > 90°.

Часть синусоиды на выходе отсекается, но меньше, чем в классе В. Поэтому искажения меньше, чем в классе В, но больше, чем

в классе А (КнА < КнАВ < КнВ). Кпд h = 0,5 (hА < hАВ < hВ).

Используется:

- в однотактных усилителях при резонансном

усилении узкой полосы частот;

- при

усилении импульсных сигналов одной полярности;

- в двухтактных усилителях мощности.

В этом режиме начальная рабочая точка

выбирается левее начала СДХ на оси абсцисс. При

отсутствии входного сигнала ток коллектора равен нулю. Угол отсечки

коллекторного тока q < 90°.

Усиливается только небольшая часть синусоиды. К.п.д. высокий

η ≈ 0,9, но и высок Кн

(коэффициент нелинейных искажений).

Применяется класс С

в LC – генераторах. Резонансный контур в коллекторной цепи настраивается на

заданную частоту и из широкого спектра частот, который имеет срезанная

синусоида, выделяется нужная.

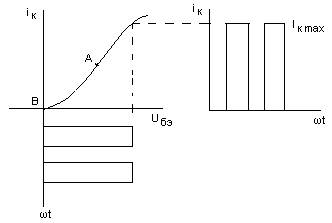

1.1.3 Класс усиления Д

Режим класса Д

или ключевой

режим работы транзистора, состоит в том, что на его вход подаются прямоугольные импульсы большой амплитуды, полностью запирающие и отпирающие транзистор.

Рисунок 1.4 – Режим усиления класса

Д

Усилительный элемент всегда находится в

одном из двух крайних состояний: «полностью открытом» или «полностью закрытом»

(ток в выходной цепи близок к нулю). Поэтому потери энергии в транзисторе

всегда ничтожно малы, что позволяет получить в усилителе очень высокий КПД. Но повышение КПД усилителей класса Д происходит за счет ухудшения других показателей.

1.2 Обратные связи в усилителях

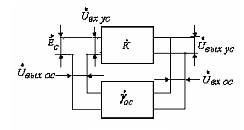

Процесс передачи сигналов в усилительных

трактах в направлении, обратном основному, т. е. с выхода на вход, называется обратной связью (ОС), а цепь, по которой

осуществляется эта передача, – цепью обратной связи (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Структурная схема усилителя с обратными

связями

где К – коэффициент усиления усилителя; γос – коэффициент передачи звена обратной связи.

Введение ОС в усилитель позволяет создавать

усилители с необходимыми свойствами, а также новые классы электронных схем с

разными функциями.

От

способа снятия ОС с выхода различают:

- ОС по току и напряжению.

Если ОС снимается с Rн или с RIIRн и Uос

изменяется пропорционально выходному напряжению, то это ОС по напряжению.

Если ОС

снимается с сопротивления, последовательного Rн и изменение напряжения обратной связи

пропорционально изменению тока, то это ОС по току.

От способа подачи сигнала ОС на вход

усилителя различают на:

-

параллельную и последовательную.

Параллельная

ОС имеет место, если напряжение ОС подается на вход усилителя параллельно

источнику сигнала Ес. Если ОС подключается к входу усилителя

последовательно с источником сигнала Ес, то имеется последовательная ОС.

По разности фаз (знаку) между входным

сигналом и сигналом обратной связи различают положительную и отрицательную ОС.

В общем случае, с учетом влияния реактивных

элементов для усилителя (рис.1.5) можно записать Uвх = Ес

+ Uос.

Поделим на Uвых

![]()

Тогда можно записать

![]()

Отсюда определим коэффициент усиления

усилителя с обратной связью

![]()

где

jк – угол

сдвига фазы между Uвых и Uвх

усилителя; jос – угол сдвига

фазы между Uвыхос и Uвхос..

Если γосК (глубина ОС) – величина вещественная и

положительная, то обратная связь положительная. При этом jк +jос =0.

Если γосКU – величина вещественная и отрицательная, то обратная

связь отрицательная, , jк +jос =

π.

Положительная обратная связь (ПОС) увеличивает коэффициент усиления по напряжению KU (фазы входного сигнала усилителя и сигнала ОС

совпадают), а отрицательная обратная связь (ООС) – уменьшает

КU (фазы

названных сигналов противоположны).

В усилительной технике в основном

применяют ООС, которая увеличивает:

-

полосу пропускания и динамический диапазон усиления D;

-

Rвх при последовательной ОС;

-

Rвых при ОС по току.

Уменьшает:

-

коэффициент усиления КU;

-

нестабильность;

-

нелинейные и линейные искажения;

-

Rвх при параллельной ОС и Rвых при ОС по напряжению.

Таким образом, введение цепи ОС изменяет

основные параметры усилительного устройства. Кроме того, ООС и ПОС имеет противоположное воздействие на параметры

усилителя.

1.3 Обеспечение режима работы усилителя

Режим работы транзистора характеризуется

начальным положением рабочей точки (р.т.)

на линии нагрузки или на сквозной динамической характеристике (СДХ) в

режиме покоя, т.е. при отсутствии входного сигнала.

Начальное положение рабочей точки задается

величиной тока во входной цепи или напряжением смещения.

Наибольшее распространение имеют

независимое смещение и от коллекторного питания Еп. Независимое

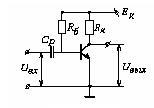

смещение (рис.1.6) от Есм через Rб используется в усилителях мощности, в

импульсных схемах.

Рисунок 1.6 – Схема усилителя с независимым смещением

Достоинством схемы является независимость от смены транзистора, недостатком – при

изменении температуры меняется режим работы.

1.3.1 Фиксированное смещение делителем напряжения

Потенциал базы жестко фиксируется

делителем напряжения R1, R2 (рис.1.7). Ток течет от Eк через делитель напряжения.

Рисунок 1.7 – Схема усилителя со смещением от делителя

напряжения

Падение напряжения на R2 создает

смещение на базу Есм = Uбэ. Чтобы

ток делителя напряжения не зависел от тока базы покоя должно выполняться

условие

Iдел = (2 - 5)Iбп.

Для выполнения этого условия надо

уменьшать R1, R2, но при этом растет потребление энергии

от Eк, падает кпд и падает входное

сопротивление усилителя, а оно итак мало.

Поэтому выбирается

![]()

при

этом

![]()

Резисторы R1, R2 по

постоянному току соединены последовательно, по переменной составляющей – параллельно R12 >>Rвх.

Достоинством схемы является независимость от смены транзистора, недостатком – при

изменении температуры меняется режим работы.

1.3.2 Смещение рабочей точки током базы покоя

В схеме (рис.1.8) смещение создается током

базы покоя, протекающим от Eк через Rб,

бэ, ![]() ; – Eк.

; – Eк.

![]()

Рисунок 1.8 – Схема усилителя со смещением током базы

Отсюда можно определить Rб, которое необходимо поставить в схему для обеспечения нужного

смещения

![]()

Недостатком схемы является изменение смещения при смене транзистора и изменении

температуры окружающей среды.

1.4 Стабилизация режима в усилительном

каскаде

1.4.1 Зависимость параметров транзистора от

температуры

При увеличении температуры происходит:

а)

увеличение теплового тока коллектора Iк0

![]()

где

a=0.08 (1/°С) – температурный коэффициент, Δt ‑

приращение температуры;

б)

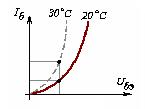

смещение входных характеристик влево (рис.1.9).

Температурный коэффициент напряжения ТКН =

–2,5 В/°С, а смещение

ΔUбэ =

gΔt , где g = (2,2…2,5)10 ‑3.

в)

увеличение коэффициента передачи по току β.

В

результате смещается рабочая точка и изменяется режим усиления.

Рисунок 1.9 – Входная характеристика усилителя

Для уменьшения влияния температуры, т.е.

для стабилизации режима работы вводится цепь термостабилизации параметров или

термокомпенсации.

1.4.2 Эмиттерная термостабилизация

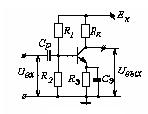

Схема обеспечивает высокую стабильность

точки покоя. Используется последовательная отрицательная обратная связь (ООС) по току (рис.1.10), которая снимается с Rэ.

Смещение создается делителем напряжения R1, R2 и

снимается с R2. Конденсатор Сэ ставится для предотвращения ОС по переменной составляющей в рабочей полосе частот, закорачивая Rэ

для частот

1/(ωСэ)<<

Rэ. Должно выполняться условие Хc = 0,1×Rэ.

Рисунок 1.10 – Схема эмиттерной термокомпесации

При увеличении температуры окружающей

среды увеличивается тепловой ток Iк0 коллекторного перехода,

следовательно, увеличивается ток Iк

коллектора (Iк = Iк0+βIб). Это ведет к

увеличению тока Iэ эмиттера (Iэ =

Iк+ Iб) и падения напряжения URэ на Rэ (URэ= Iэ

Rэ). Тогда смещение на базе Uбэ

уменьшается, т.к. Uбэ= UR2 – URэ. Уменьшение Uбэ подавляет возрастание коллекторного тока,

стабилизируя его значение.

1.4.3 Термокомпенсация рабочей точки

Для получения большей стабильности и

уменьшения рассеиваемой мощности можно применять нелинейные термочувствительные

сопротивления: термисторы, диоды и другие нелинейные элементы с заметным

температурным коэффициентом сопротивления (ТКС).

На (рис.1.11) применена

термокомпенсация режима. Сопротивление термистора Rt в цепи делителя

напряжения зависит от температуры – с увеличением температуры сопротивление

термистора уменьшается.

Рисунок 1.11 – Схема усилителя с термистором в цепи ДН

С повышением температуры увеличивается

тепловой ток Iк0 коллекторного перехода, следовательно,

увеличивается ток Iк коллектора,

одновременно уменьшается сопротивление Rt, уменьшается смещение Uб и

уменьшается ток коллектора Iк.